2022/7/18

集団リハビリ開始~☺!!

こんにちは、菜乃花リハビリテーション部門ブログ担当です。

前回は「認知症ってなんですか?」というお話をしました

今回は「認知症=何もわからないわけではない」という視点でお話します。 人によっては、言葉では表現しにくいものの、**“残された力”**が確かにあるのです。

認知症の進行により、会話の理解や表現が難しくなる方は多くいらっしゃいます。 しかし、次のような非言語的反応は意外と残っています

表情の変化(声かけや目を合わせることで笑顔になる、目を細める)

リズムへの反応(音楽に合わせて体を動かす)

触覚的安心(ぬいぐるみを撫でる、抱きしめる)

言葉でのやりとりだけがコミュニケーションではありません。 体や表情から出るサインを、私たちは大切に受け止める必要があります。

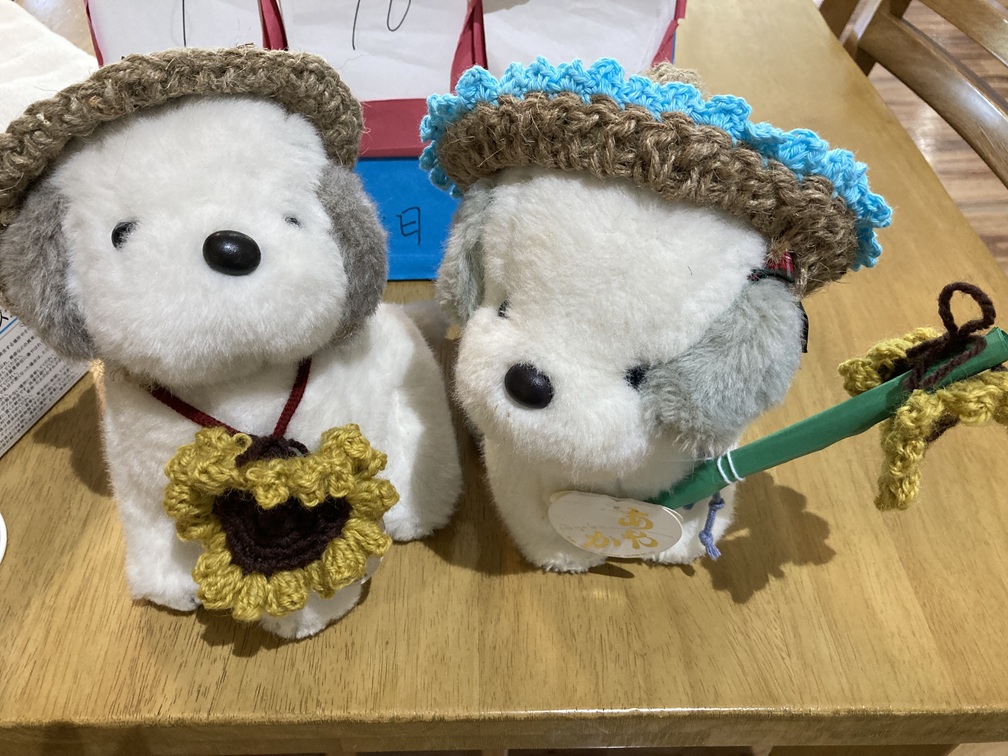

この写真は、リハビリ開始前に利用者さんにぬいぐるみを抱っこしてもらっている場面です。

ぬいぐるみにそっと触れる瞬間に、安心や思い出が呼び起こされている可能性があります。

心地よい感触で**「安心感」を引き出す**

ぬいぐるみの“名前”を声かけし、記憶の扉をそっと開く

これらは、言葉だけで伝わらない部分に働きかける関わり方です。

ぬいぐるみを使った実践例:

・抱っこ→会話のきっかけ

「この子の名前はなんでしょうね?どこの子でしょうか?」と問いかけ、想像力を刺激

・タッチ&リリース

「ポンポンしていいよ」「撫でてくださいね」と促し、体の動きを引き出す

・ぬいぐるみ運び

次の場所までぬいぐるみを運ぶ小さな動作で、意欲と歩行の練習にもつながる

具体的な実践:この子たちは普段はリハビリ室にいてますから、

「リハビリ室まで一緒に連れて帰るのを手助けしてくれますか?」

と、自然に歩行練習へと移行できます。

また「手伝ってあげた」等は自己効力感の向上や再獲得にもつながります

※自己効力感:「自分にはやり遂げる力がある」と、具体的な根拠(成功体験など)をもとに感じるリアルな自信のこと

認知症の方への関わりは、言葉だけではなく、五感や体感にも目を向けることが大切です。

次回は、リアリティ・オリエンテーション(現実見当識訓練)について、 カレンダーや時計の写真を交えながらご紹介します。

引き続きご覧ください!