2025/2/20

⛄2/18.20 行事食のご紹介⛄

― みんなで支え合うしくみを知る ―

「介護保険」という言葉はよく耳にしますが、

実際にどんな制度なのか、誰のための仕組みなのか、

改めて聞かれると“よくわからない”という方も多いのではないでしょうか。

介護保険は、2000年(平成12年)に始まった、

「介護を社会全体で支えるための仕組み」です。

かつては家族が担っていた介護を、社会全体で分担し、

だれもが安心して老後を迎えられることを目的としています。

今回は、介護保険の成り立ちと基本のしくみを、

リハビリの現場からの視点も交えながら、やさしくご紹介します。

1. なぜ介護保険ができたのか?

少子高齢化が進み、家族の介護負担が大きくなっていた1990年代、

「家族だけでは支えきれない」という声が全国的に高まりました。

そこで生まれたのが介護保険制度。

これは、医療保険や年金と同じように、

国民みんなで保険料を出し合い、必要なときに助け合う「共助」の仕組みです。

介護保険は「助けてもらう制度」ではなく、

「お互いに支え合うための制度」です。

2. 誰が使えるの? ― 被保険者のしくみ

介護保険には、加入する年齢によって2つの区分があります。

・第1号被保険者:

→65歳以上-加齢による心身の変化が原因で介護が必要になった場合に利用できます。

・第2号被保険者:

→40〜64歳-特定の病気(がん・脳血管疾患・パーキンソン病など)が原因で介護が必要になった場合に利用できます。

すべての人が、40歳になると自動的に介護保険に加入し、

医療保険と同じように保険料を支払う仕組みになっています。

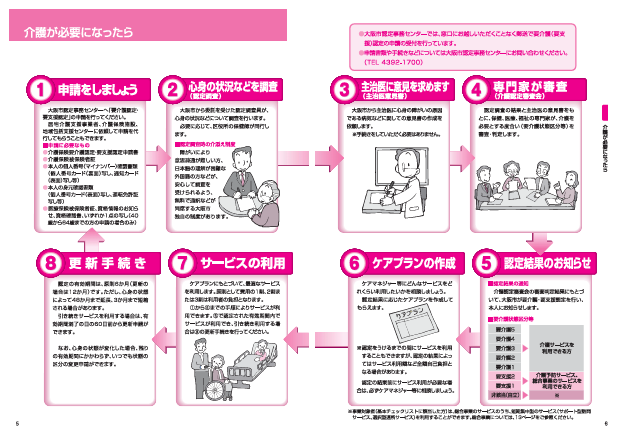

3. どうやって使うの? ― 利用までの流れ

介護保険を利用するには、「申請」と「認定」が必要です。

流れを簡単にまとめると、次のようになります。

1.申請する(市区町村の窓口へ)

2.要介護認定の調査(訪問調査・主治医意見書など)

3.要介護度の決定(要支援1〜2、要介護1〜5)

4.ケアマネジャーと一緒にケアプランを作成

5.サービス利用開始(通所・訪問・入所など)

※ ここで大切なのは、「早めに相談すること」。

「まだ介護までは…」と思っても、予防的に使えるサービスもあります。

(大阪市介護保険パンフレットより)

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000596293.html

4. どんなサービスがあるの?

介護保険では、在宅でも施設でも、

生活を支えるためのさまざまなサービスが利用できます。

・在宅サービス:訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ・福祉用具のレンタルなど

・通所サービス:通所リハビリ(デイケア)・通所介護(デイサービス)

・短期入所:ショートステイ(家族の休養や在宅生活の継続支援)

・施設入所:老健・特養・グループホームなど

中でも老健(介護老人保健施設)は、

「病院と在宅の中間にあるリハビリ施設」として、

医療と介護の両面から在宅復帰を支えています。

(公益社団法人 鹿児島県老人保健施設協会HPより)

https://kagoshima-roken.or.jp/use/

5. 老健リハビリの視点から見る“介護保険”

老健のリハビリは、「治す」だけでなく、

“生活を再構築する”ことを目的としています。

病気やケガの治療が終わっても、

家に帰るには「立つ」「歩く」「着替える」など、日常生活の力が必要です。

介護保険のリハビリは、そうした“生活動作”を取り戻すための支援です。

※介護保険のリハビリ=

「もう一度、その人らしく生きる力を取り戻すリハビリ」

まとめ:介護保険は“支え合う社会の約束”

介護保険制度は、「自分や家族が困ったときに安心できる仕組み」であると同時に、

「今、誰かを支えるための仕組み」でもあります。

リハビリの現場から見ても、

介護保険は“制度”というより“人と人をつなぐ約束”のような存在です。

これからも、制度を理解しながら、

一人ひとりの「できること」を支え続ける仕組みの一員でありたいと思います。

次回「介護サービスの種類と選び方」

— 自分に合った支援を見つけるために —