2020/9/29

涼しくなりましたね

こんにちは。菜乃花リハビリテーション部門ブログ担当です。

前回の記事では、「介護保険ってなんですか?」というタイトルで簡単に介護保険をご紹介しました。

前回はこちらから

今回は介護保険のサービスの種類についてです。

― あなたに合った支援を見つける ―

「介護保険は使えるようになったけれど、どんなサービスがあるのかよくわからない」

「デイサービスとデイケアって何が違うの?」

「老健ってどういう人が利用するところ?」

そんな疑問を、現場でもよく耳にします。

介護保険には多くのサービスがあり、目的や利用の仕方もさまざま。

それぞれが“その人の暮らしを守るための手段”として存在しています。

今回は、介護保険の中で利用できる主なサービスを、

わかりやすく整理して簡単にご紹介します。

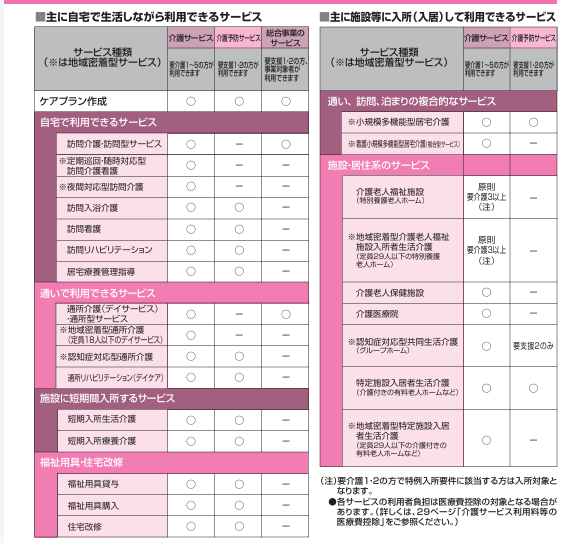

1. 介護サービスの全体像

― どんな種類があるの?

介護保険のサービスは大きく分けて次の3つの形があります。

・在宅サービス:自宅で生活を続けるために、必要な支援を“訪問”で受けるサービス

・通所サービス:日中に施設へ通い、運動や入浴・食事などを行うサービス

・施設サービス:医療や介護を受けながら、一定期間または長期に生活するサービス

それぞれに目的があり、

「どこで暮らすか」と「どんな支援が必要か」によって選ぶ形になります。

〇ポイント:

介護サービスは「介護されるためのもの」ではなく、

“できることを続けるための支援”です。

大阪市介護保険パンフレットより

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000596293.html

2. 在宅サービス

― “住み慣れた家で暮らす”を支える

「家で生活を続けたい」という方を支えるのが在宅サービスです。

主な種類は次の通りです。

・訪問介護(ホームヘルパー):食事・入浴・掃除など、日常生活を支援

・訪問看護:医師の指示のもと、健康状態を確認・管理

・訪問リハビリ:理学療法士・作業療法士などがご自宅で訓練を実施

・福祉用具貸与・住宅改修:手すり・ベッド・スロープなど、住まいの環境整備

在宅サービスの目的は、

「生活を支える力を家の中で再構築すること」。

たとえば、

・「ベッドから立ち上がる」

・「お風呂に入る」

・「玄関の段差を越える」

こうした一つひとつの動作を、リハビリや環境調整によって実現していきます。

ミニコラム:「訪問リハビリって?」

病院のような器具や広いスペースがなくても、

家の中こそ“本当の訓練の場”。

生活動作そのものがリハビリになります。

3. 通所サービス

― “外に出て、社会とつながる”

自宅にこもりがちになると、体だけでなく心の元気も失われがち。

通所サービスは、「人と会い、活動することで生活を整える支援」です。

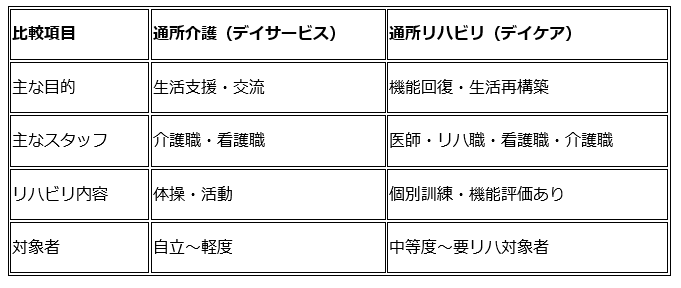

主な種類

・通所介護(デイサービス)

入浴・食事・レクリエーションを通して、日常生活の維持を目指す。

介護職中心の温かい雰囲気が特徴。

・通所リハビリテーション(デイケア)

医師やリハビリ専門職が関わり、個別訓練や身体機能の維持回復を図る。

「運動・訓練+生活支援」が両立している点が特徴。

短時間型や専門特化型(運動特化・入浴中心など)も増えており、

ライフスタイルに合わせた利用が可能です。

一言メッセージ:

通所サービスは、「体を動かす場所」+「心を動かす場所」です。

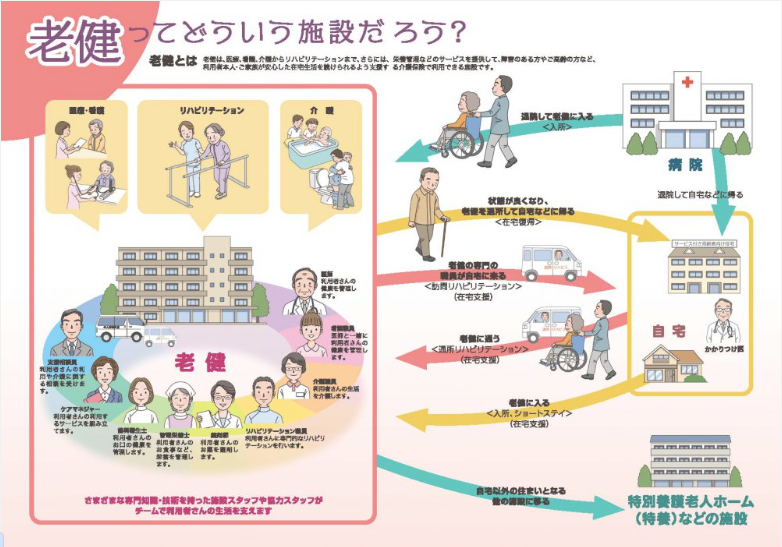

4. 施設サービス

― 医療と介護の“中間”で支える

自宅では介護が難しい方や、在宅復帰を目指す方を支援するのが施設サービスです。

目的によっていくつかの種類があります。

・介護老人保健施設(老健)

病院での治療を終えたあと、家庭への復帰を目指してリハビリや生活支援を行う施設です。

医師・看護職・リハビリ専門職・介護職など、多職種が連携して、

「立つ・歩く・食べる」といった日常生活動作の回復や維持を支援します。

医療のような“治療の場”ではなく、

生活を整えながら在宅へ向かう“中間支援の場”としての役割を持っています。

短期入所や通所リハビリを併用しながら、

ご本人・ご家族・地域をつなぐ“橋渡し”を担う施設です。

・特別養護老人ホーム(特養)

長期的な生活の場として、安心できる暮らしを支える施設。

・介護医療院

医療的な管理が必要な方を対象とした新しいタイプの施設。

・認知症グループホーム

少人数で家庭的な環境の中、認知症の方が穏やかに過ごす場。

公益社団法人 鹿児島県老人保健施設協会HPより

https://kagoshima-roken.or.jp/use/

老健は“在宅への道をつなぐ中間支援施設”。

特養は“安心して暮らすための生活の場”。

それぞれの目的が違うからこそ、選ぶ基準が大切です。

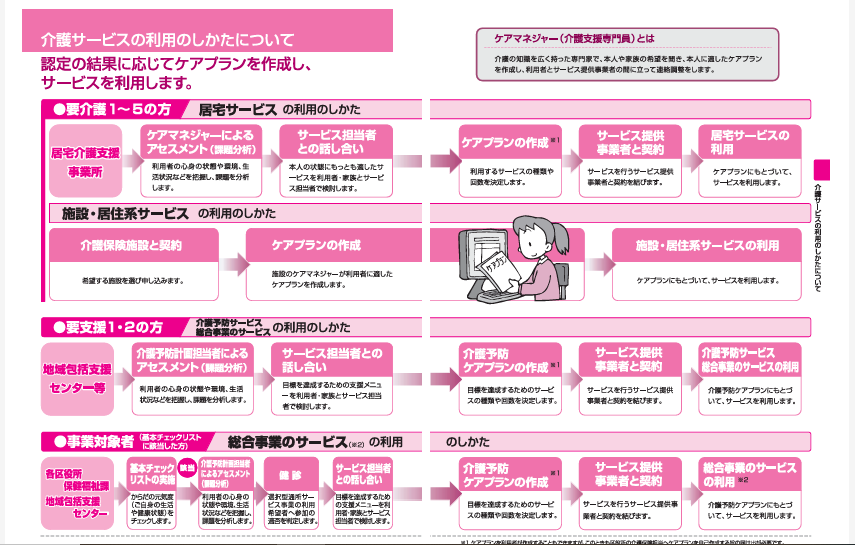

5. サービスを選ぶときに大切なこと

― “どんな暮らしを続けたいか”を軸に

介護サービスを選ぶときは、

「どんな生活を送りたいか」を中心に考えることが大切です。

そのために、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、

本人・家族・専門職と一緒に「ケアプラン(支援計画)」を作成します。

・家で暮らしたいのか

・リハビリを重点的に行いたいのか

・家族の介護負担を減らしたいのか

目的が明確になると、自然と「どのサービスが合うか」が見えてきます。

まとめキーワード:

“サービスを選ぶ=生き方を選ぶ”

大阪市介護保険パンフレットより

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000596293.html

まとめ:介護サービスは“暮らしを取り戻す”ための道具

介護保険のサービスは、「できなくなったことを補う」ためではなく、

“できることを守る・増やす”ためのしくみです。

その人の望む生活を支えるために、

多くの専門職が協力して、最適な組み合わせを考えています。

「支援を受けること」は、“自分らしく生きるための選択”。

それが介護保険の本当の意味です。

次回予告:

第3回「介護保険とリハビリテーション」

— “生活のリハビリ”という考え方 —