2020/7/17

世界を描く💅老健3階

こんにちは。菜乃花リハビリテーション部門ブログ担当です。

前回の記事では、「介護サービスの種類と選び方」というタイトルで

簡単にサービスの内容をご紹介しました。

前回はこちらから

今回は介護保険でのリハビリテーションの紹介です。

― “生活のリハビリ”という考え方 ―

リハビリテーションと聞くと、「病院で行う治療」というイメージを持たれる方が多いかもしれません。

しかし、介護保険の中で行われるリハビリは、少し違った意味を持っています。

それは、病気を治すためではなく、

“生活を取り戻すため”のリハビリです。

介護保険制度の中で、リハビリはどんな役割を担っているのか――

今回は、「生活のリハビリ」という視点から、

現場での取り組みを交えてご紹介します。

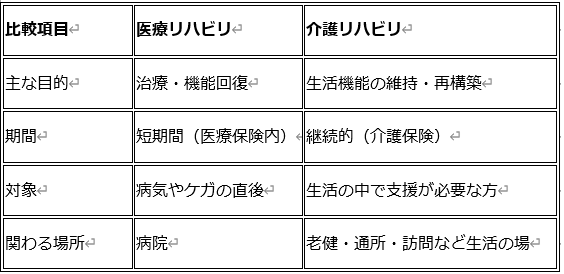

1. 医療のリハビリと、介護のリハビリはどう違う?

医療保険でのリハビリは、主に「機能回復」や「治療」を目的としています。

たとえば、脳卒中後の麻痺を改善したり、骨折のあとの関節を動かしたりすること。

一方、介護保険でのリハビリは、

“生活の中でできることを増やす”ための支援です。

⇒つまり、介護保険のリハビリは“その人の暮らし”を治すリハビリ。

日々の生活動作(立つ・食べる・歩く・笑う)を取り戻す支援です。

2. 「生活のリハビリ」とは?

生活のリハビリとは、

動作の練習だけでなく、生活の流れ全体を整える支援です。

たとえば…

・朝、ベッドから起き上がる → 体幹バランスと覚醒を促す

・洗面台に立つ → 立位保持と上肢活動の両立

・食事をとる → 姿勢・嚥下・手の使い方の総合的な活動

・トイレへ行く → 立ち上がりと移動の再学習

どれも「生活そのものがリハビリ」になります。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が中心となり、

「その人がどんな生活を送りたいか」に合わせて、動作・環境・意欲を総合的に支えています。

⇒生活のリハビリは、“筋肉”ではなく“人の暮らし”を鍛えるもの。

2,019年日本作業療法士会啓発ポスター

3. 継続できるリハビリ ― 介護保険の強み

医療保険では、リハビリの期間に制限があります。

しかし介護保険では、必要に応じて長期的に関わることができるのが特徴です。

・通所リハビリ(デイケア)で週1〜3回の継続訓練

・老健での在宅復帰支援と家庭への移行サポート

・訪問リハビリで在宅生活のフォロー

⇒「退院してからも支援が続く」――

これが、介護保険リハビリの最大の価値です。

継続的な関わりの中で、体調の変化や生活環境に合わせて支援を調整し、

“生活の安定と再挑戦”を繰り返し支えます。

4. 老健でのリハビリの実際

老健(介護老人保健施設)は、

医療から在宅への“中間支援施設”として、リハビリが日々行われています。

・入所時に多職種でカンファレンスを行い、在宅復帰までの目標を設定

・理学療法士は「立つ・歩く・移動する」を中心に、実際の生活動作を再学習

・作業療法士は、整容・着替え・趣味活動など「生活の質」に関わる部分を支援

・言語聴覚士は、嚥下や発声の支援を通して“食べる・話す”を支える

また、職員全員で日常生活の中にリハビリを取り入れ、

「動ける時間を生活の中に増やす」ことを重視しています。

⇒老健のリハビリは、“動作”を訓練するだけではなく、

“生活のリズムを再び整える”取り組みです。

5. 「リハビリ=専門職だけの仕事」ではない

介護保険のリハビリは、

リハビリ専門職だけでなく、チーム全体で行う取り組みです。

・介護職は、日々の生活場面での声かけや動作確認を通して支援

・看護職は、体調・服薬・栄養状態を共有し、リハビリの安全性を担保

・ケアマネジャーは、本人や家族の希望をプランに反映

・家族もまた、「一緒に支えるパートナー」として関わる

⇒老健のリハビリは、“リハ室だけ”で行うものではなく、

“生活すべてがリハビリになるようにする”ことを目指しています。

まとめ:生活を支えるリハビリという視点

介護保険の中でのリハビリは、

「治すためのリハビリ」から、「暮らすためのリハビリ」へ。

病気や障がいがあっても、

「自分の力で動ける」「自分のペースで生活できる」ことを支える――

それが、私たち老健リハビリテーション部門の役割です。

⇒“リハビリ”とは、もう一度「自分の生活を取り戻すこと」。

その小さな一歩を、チームで支え続けています。

次回予告

第4回「これからの介護保険と地域づくり」

— “支えられる側”から“支える側”へ —