2024/4/8

*4月8日 長寿ご飯の日*

こんにちは。菜乃花リハビリテーション部門ブログ担当です。

前回の記事では、「介護保険とリハビリテーション」というタイトルで

簡単に介護保険で受けるリハビリの特徴とメリットをご紹介しました。

前回はこちらから

介護保険制度が始まってから、四半世紀。

その間に、高齢化は進み、家族の形や地域のあり方も大きく変わりました。

介護保険は、「介護が必要な人のための制度」から、

“みんなで暮らしを支え合う制度”へと進化しつつあります。

今回は、これからの介護保険が目指す方向、

そして私たちが地域の一員としてどう関わっていくかを考えてみましょう。

1. 介護保険のこれまで ― 「支えられる制度」から始まった

2000年に介護保険制度が始まった当初、

目的は「家族だけでは支えきれない介護を社会全体で支える」ことでした。

“要介護者を支える制度”として始まり、

多くの人が「助けられる立場」として介護サービスを利用しました。

しかし、制度の成熟とともに見えてきたのは、

「支える人もまた支えられている」という現実。

介護職・看護職・リハビリ職・地域住民――

誰もが支え合う関係の中でこそ、真の“共生社会”が生まれます。

2. これからのキーワードは「共生」と「参加」

国の方針でも、「共生社会の実現」「地域包括ケア」が重要テーマとして掲げられています。

▪ 共生社会とは

障がい・年齢・健康状態に関わらず、

誰もが役割を持ち、地域の中で生きていく社会。

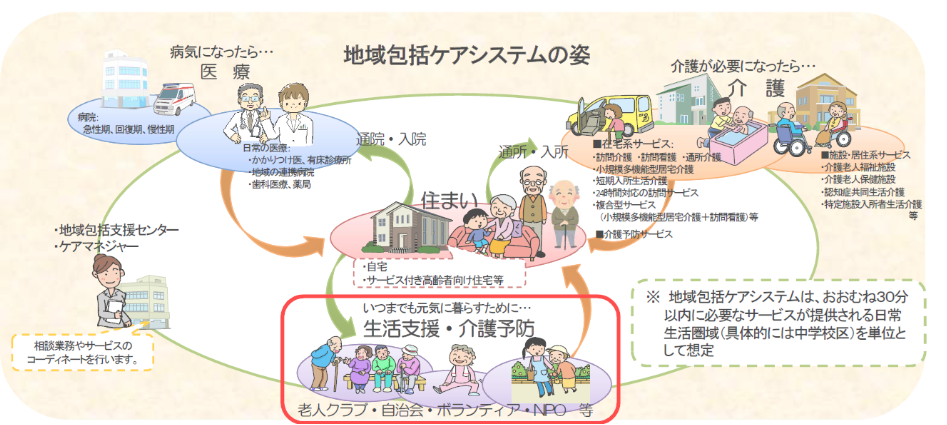

▪ 地域包括ケアとは

医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体となって、

“その人らしい暮らし”を地域で支える仕組み。

この中で、介護保険は「制度の中心」ではなく、

“地域を支えるための一つの道具”へと変わりつつあります。

公益社団法人 全日本病院協会HPより

https://www.ajha.or.jp/guide/5.html

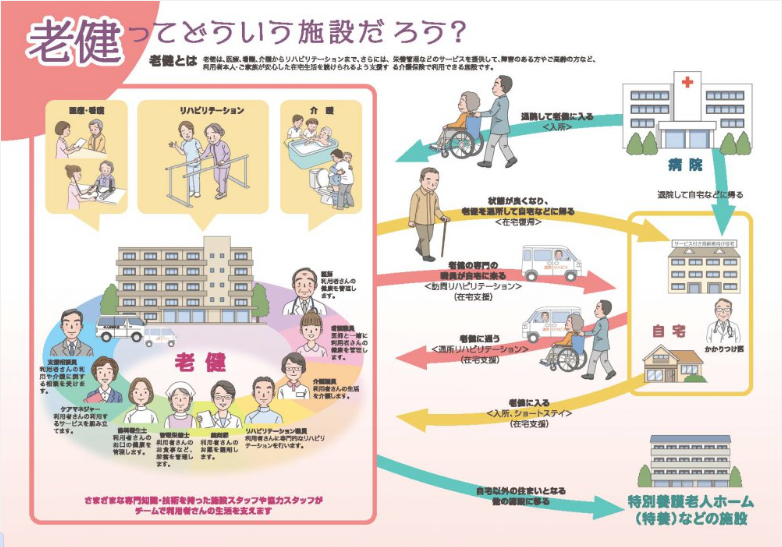

3. 老健の役割 ― 地域をつなぐ“ハブ”として

介護老人保健施設(老健)は、

病院と在宅の“中間支援施設”であると同時に、

地域の医療・介護・福祉をつなぐ拠点でもあります。

・入所 → 在宅復帰の支援

・通所リハ → 地域住民との接点

・在宅復帰後 → 訪問リハや相談支援につなぐ

老健は単なる施設ではなく、

「人の流れ」「情報の流れ」「支援の流れ」を橋渡しする場所。

リハビリテーション部門の役割も、

「機能回復」だけでなく、“社会との接点づくり”へと広がっています。

公益社団法人 鹿児島県老人保健施設協会HPより

https://kagoshima-roken.or.jp/use/

4. “支えられる側”から“支える側”へ

介護保険の理念には、「自立支援」と並んで、

“参加支援”という考え方があります。

たとえば、

・デイサービスで手作業を得意とする方が、他の利用者に教える

・通所リハで園芸や料理を通じて役割を持つ

・地域行事で、施設利用者が作品展示や発表を行う

こうした場面は、“介護を受ける”だけでなく、

“支える側にまわる”第一歩。

自立とは、「一人でできること」ではなく、

「誰かと関わりながら、自分の力を発揮すること」です。

5. 老健リハビリ部門から見た“これから”

私たちリハビリ部門の視点から見ても、

介護保険の未来は「生活機能の維持」だけではなく、

“地域社会とのつながりの再構築”にあります。

・リハビリを通して、地域活動に戻る

・介護予防教室や地域イベントへ参加する

・施設と地域が互いに学び合う

リハビリはもはや「室内の訓練」ではなく、

“社会で生きる力を支える活動”です。

まとめ:介護保険は“地域の文化”になる

介護保険制度は、単なる仕組みではなく、

「支え合いの文化」を育てるための器です。

介護・医療・福祉が一緒になり、

地域に住む一人ひとりが「誰かの支えになれる」社会へ。

そして、老健はその“間”をつなぐ場所です。