2020/6/21

夢を叶え🍀3階❣

こんにちは。菜乃花リハビリテーション部門ブログ担当です。

前回の記事では、「立ち上がる」という動作が段階的なプロセスから成り立っていることをご紹介しました。

前回はこちらから

— 起立動作が困難になる原因とは —

今回は、その動作がうまくいかなくなる――つまり「立てない」状態になる理由について掘り下げていきます。

1. 筋力の低下(特に大腿四頭筋・臀筋群)

立ち上がり動作で最も使う筋肉は、太ももの前(大腿四頭筋)とお尻の筋肉(大殿筋)です。

これらは「抗重力筋」と呼ばれ、体を垂直に持ち上げるために働く筋肉群です。

➡こんな方に多い:

・一日の中でベッド上での生活が長く、活動量が少ない

・痩せていて筋肉が落ちやすい

・両足ではなく片足をかばっている

➡対策のヒント:

いきなり立つのではなく、膝伸展運動や座位での足踏みから始めることが有効です

実際の例:ベッド端に座った姿勢で動く前に足を動かしてみましょう

2. 関節の制限と痛み2. 関節の制限と痛み

関節が硬くなっていたり、動かすと痛みがある場合、本来の動作ができずに立てなくなることがあります。

よく問題になるのは:

・股関節や膝関節の可動域制限

・脊柱の後彎(背中が丸い)による重心移動の制限

・変形性関節症による痛み

➡こんな方に多い:

・長年、膝や腰の痛みを抱えている

・背中が丸く、前に倒れるのが怖い

・動かすと「イタッ」と言ってすぐに戻ってしまう

➡対策のヒント:

・痛みが出にくい動作パターン(動かし方、動き方)を探すことが第一歩

・介助時には「今から少し前に倒しますね」などの動作予告も有効です

3. 感覚の低下(足裏・前庭・深部感覚)

起立には「感じる力」も必要です。

特に、足の裏で重心を感じる感覚(足底感覚)や、身体の位置を知る深部感覚が低下すると、うまく立てません。

また、三半規管や内耳のバランス感覚(前庭機能)の衰えも、ふらつきや恐怖感につながります。

➡こんな方に多い:

・糖尿病性神経障害などで足の感覚が鈍い

・歩く時によくつまずく・ふらつく

・怖い」「めまいがする」と言って立つのを拒む

➡対策のヒント:

・立ち上がる前に足の裏を手でこする/踏みしめる動作を入れると感覚が目覚めることがあります

・鏡を使った視覚入力(目で確認をする)も有効です

4. 認知・注意の低下

「立ってください」と言われても、動作の段取りが理解できなかったり、集中が続かなかったりすることがあります。

特に認知症のある方では、「怖さ」や「不安」から動けなくなることもしばしば見られます。

➡こんな方に多い:

・介助の声かけに反応しない

・動き始めるまでに時間がかかる

・急に立とうとして危ない場面もある

➡対策のヒント:

・手本を見せる/一緒に動く/声かけを短く具体的に

・「今から立ちますよ」ではなく「前にちょっとおじぎして → 手すりに手をかけて → 足を床にグッとつけて…」と動作を分けて伝えるのが効果的です

5. 環境・福祉用具の影響

「立てない」のではなく、「立ちにくい環境にいる」ことも原因のひとつです。

➡例:

・椅子が低すぎる/柔らかすぎる

・足が床につかない(座高が高すぎる)

・手をつく場所がない

➡対策のヒント:

・椅子の高さや素材を調整するだけで、スムーズに立てる方はたくさんいます

・介護スタッフと連携し、生活環境に合った高さ・配置を検討しましょう

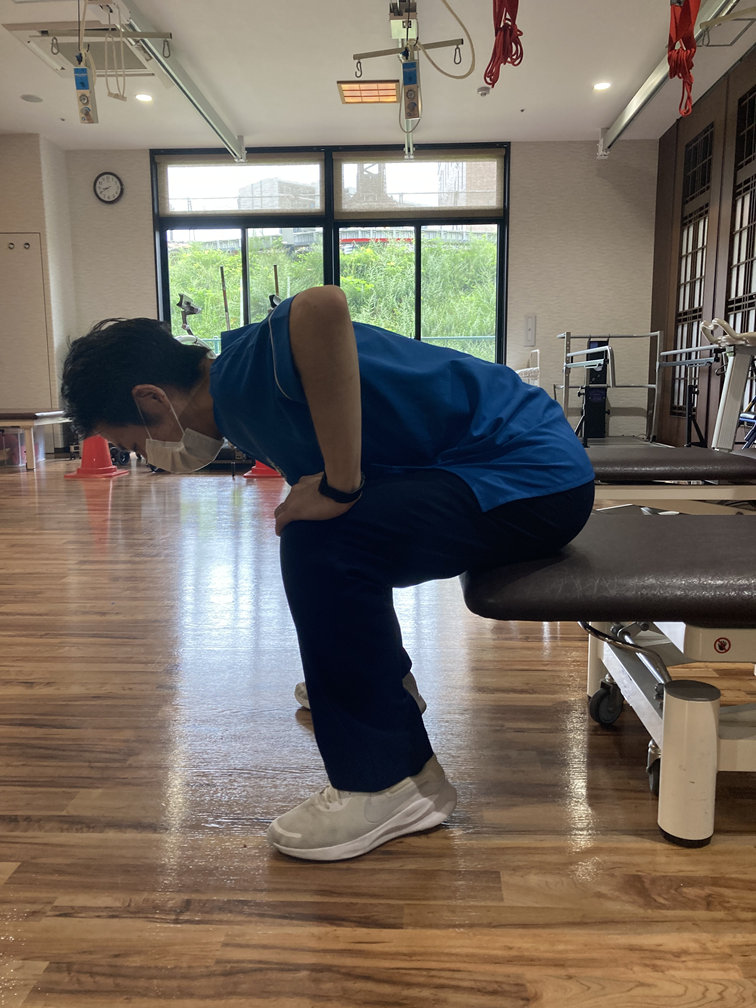

【問題】立ちやすそうなのはどの状態でしょう

①

②

③

①→②→③とベッドが高くなっていますね

正解は②

①では股関節と膝関節が曲がりすぎて直角を超えている為に大きな力が必要になります

③では高すぎて危険ですね

②は直角にならない程度の角度高さになっていますのでスムーズに起立に移行しやすい状況です

まとめ:立てない理由を見極めれば、支援は変わる

「立てない=筋力がない」ではありません。

そこには、多くの原因が複雑に絡み合っていることが多くあります。

理学療法士は、こうした要因を観察・評価し、その人にとって最適な訓練や環境調整を組み立てていきます。

“なぜ立てないのか”を見抜くことは、“どう支えるか”を決める第一歩です。

次回は、いよいよその支援の実際――施設で行っている起立・立位訓練の方法をご紹介します。