2020/4/21

大人気レクリエーション🎈 老健3階

こんにちは、菜乃花リハビリテーション部門ブログ担当です。

前回は「『あぶないから動かさない』ではなく『安全に動けるようにする』」という題名で認知症の方が動くための支援の例を紹介しました。

前回はこちらから

今回は「BPSD」について少しお話します。

困っているのは誰ですか?

「困った行動」と聞くと、多くの場合、介護する側の「困りごと」が頭に浮かびます。

けれど、実は――「一番困っているのは、本人かもしれない」のです。

・なぜ今、出ていこうとしたのか?

・なぜ、怒ったような態度になったのか?

・なぜ、「そんなことしてない」と言い張るのか?

そこには、中核症状(記憶障害・判断力の低下など)に起因する“不安”や“混乱”が、背景にあることが多くあります。

「行動」は“こころのサイン”

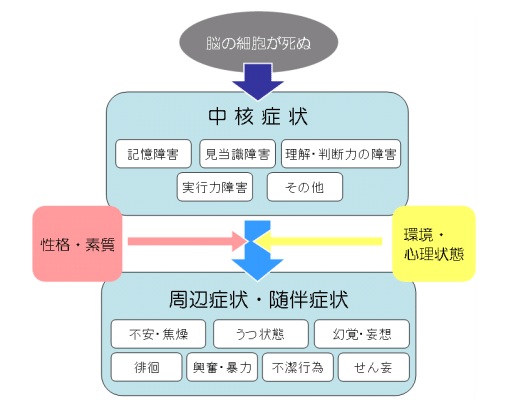

BPSDは、医学的には「周辺症状・随伴症状」と表現されます。

これは、【脳の病変だけでなく、性格・生活歴・環境などの影響】を受けて現れる症状です。

<厚生労働省HPより>

この図が示すように、行動は“中核症状 × その人らしさ × 周囲の環境”の掛け算で表れます。

つまり、本人の“こころの叫び”かもしれない行動を、「困った」と決めつけてしまうと、かえってお互いが苦しくなるのです。

例えば「徘徊」は…

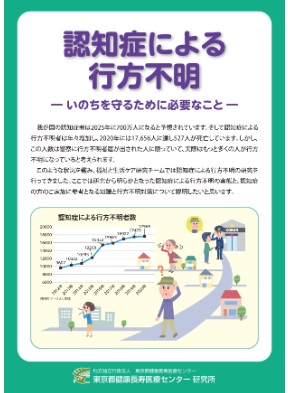

「夜間の外出」「行方不明」――これはたしかにリスクが高く、“困った”行動です。

けれど本人にとっては、「家に帰らなきゃ」「子どもの迎えに行かなきゃ」など、自分なりの“理由”と“目的”があることが多いのです。

<東京都健康長寿医療センター研究所パンフレットより>

実際、行方不明となる高齢者のうち、半数以上が「認知症の可能性がある」と報告されています(※東京都健康長寿医療センターより)。

「困った人を、責めずに」「困っている人を、理解する」

この絵のように、困っているのは――私たちの目に映っている“その行動”ではなく、心のなかの混乱や不安かもしれません。

そんな時、私たちができることは、

・「この人はなぜそうしたのか?」と想像すること

・「本人の安心」を支える環境づくり

・「自分の“困った”気持ち」も言葉にして整理すること

です。

次回は、「困った時、誰に相談すればいいの?」というお話を。

BPSDのような症状が現れたとき、ひとりで抱えこむことが一番危険です。

でも、「どこに相談すればいいのか分からない」という声も多く聞きます。

次回は、認知症にまつわる相談窓口についてお伝えします。