2021/12/22

ノロウイルス対策について

今年は例年と違いお盆にかけ各地で豪雨による被害が出る等、暗いニュースが

続きました。雨が上がると、次は再び猛暑で残暑が厳しく熱中症など予断を

許さない毎日が続いています。季節の変わり目は体調を崩しやすいので

利用者様の体調管理をさらに気を引き締め看護にあたるよう努めております。

早く青空に鱗雲を見つけ、秋の気配を感じたいものです。

今回のテーマは【白癬】について書きたいと思います。

ある統計によると、高齢者の25%が爪白癬(爪水虫)だと言われています。

4人に1人が爪白癬という計算になります。人は、無意識のうちに足の指5本全てを使い、力を入れることで歩くことができます。

爪がボロボロだと力が入りにくくなり、歩行も不安定になり転倒のリスクが

高くなります。また、白癬菌が小さな傷に入り込むと【蜂窩織炎】という

病気の原因になります。足趾間を清潔にする、爪ケアはとても重要な事です。

足白癬(水虫)とは

白癬菌という真菌(かび)が足に感染を起こした病気です。いわゆる水虫のことです。主な症状は皮膚が赤くなる・水疱(水ぶくれ)ができる・皮がむける・皮膚が硬く厚くなるなどです。

足白癬(水虫)について

・白癬菌という真菌の感染が足に感染することで起こる。

→皮膚の表面に付着して12時間後くらいから徐々に侵入し始めます。

・皮膚に小さな水ぶくれを生じる症状が多い為、通称「水虫」と呼ばれています。

・多くの人が感染しており、推定患者数は国内で2,500万人とも言われています。

・水虫菌は温かく湿った環境を好み、とくに温度26℃前後、湿度70%

以上のとき、最も活発になると言われています。

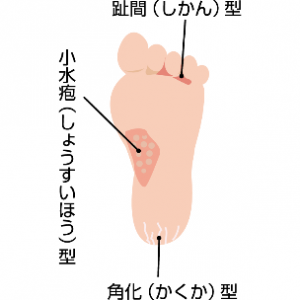

水虫の種類とその症状

1:足の指の間にできるもの[趾間型]

足の指の間の皮が、湿って白くふやけたようになり、乾くと皮が剥けたりする。

かゆみは比較的少ないタイプです。

時々赤くなってただれたりします。(蜂窩織炎を合併することもある)

2:足の裏や指の付け根にできるもの[小水疱型]

土踏まずや指の付け根や足の外側などに、小さな赤い水ぶくれができ、痒みを伴います。梅雨~夏にかけて多く、寒い季節に治ることが多い。

水ぶくれは、破れると液が出ますが、やがて白くカサカサに乾き、皮膚がボロボロとむけてきます。

3:足の裏全体がかたくなったもの[角化型]

足の裏や踵の角質層が厚いところに、水虫菌が奥深く入り込んで

皮膚が硬くなり、やがて足の裏全体に広がっていくタイプです。

痒みはないことが多い。乾燥すると、ひび割れが起こり、痛みが出ます。

4:爪に白癬菌が入ったもの[爪白癬(つめはくせん)]

爪も皮膚の一部なので水虫になります。

一般的には直接爪の水虫になることはなく、足の水虫が爪に感染して起こります。かゆみはなく、爪が白くにごり、厚くなります。放っておくと爪がもろくなり、ボロボロになりまた、症状が全ての爪に及ぶこともあります。

5:手にできるもの[手白癬(てはくせん)]

手は直接外気に触れているうえ、洗う機会も多いので、足よりはずっと稀(まれ)ですが、水虫にかかります。

症状は足の場合と同じで、小水疱ができることもあれば、手のひらが角化することもあり、爪まで感染することもあります。

顕微鏡検査:皮膚の一部を顕微鏡で観察して白癬菌を探す

• 基本的に抗真菌薬の外用剤(塗り薬)を使用する

o クリームやローション、軟膏など様々なタイプの治療薬

• 角質増殖型や爪にも病変がある場合は外用剤(塗り薬)の効果が乏しいことが多く、飲み薬を使用することがある

o 1-2ヶ月から半年の間内服が必要になることが多い

角質増殖型や爪にも病変がある場合は外用剤(塗り薬)の効果が乏しいことが多く、飲み薬を使用することがある

角質増殖型や爪にも病変がある場合は外用剤(塗り薬)の効果が乏しいことが多く、飲み薬を使用することがある

1:家に帰ったら足を洗う習慣をつける

2:足をよく乾燥させる

3:通気性の良い靴を選び、何足かを交互に履く

4:靴下を毎日取り換える

5:バスマットやスリッパを別にする

6:まめに床の掃除をする

※水虫に感染しない為にも、日常生活から心がけることが肝心!!!