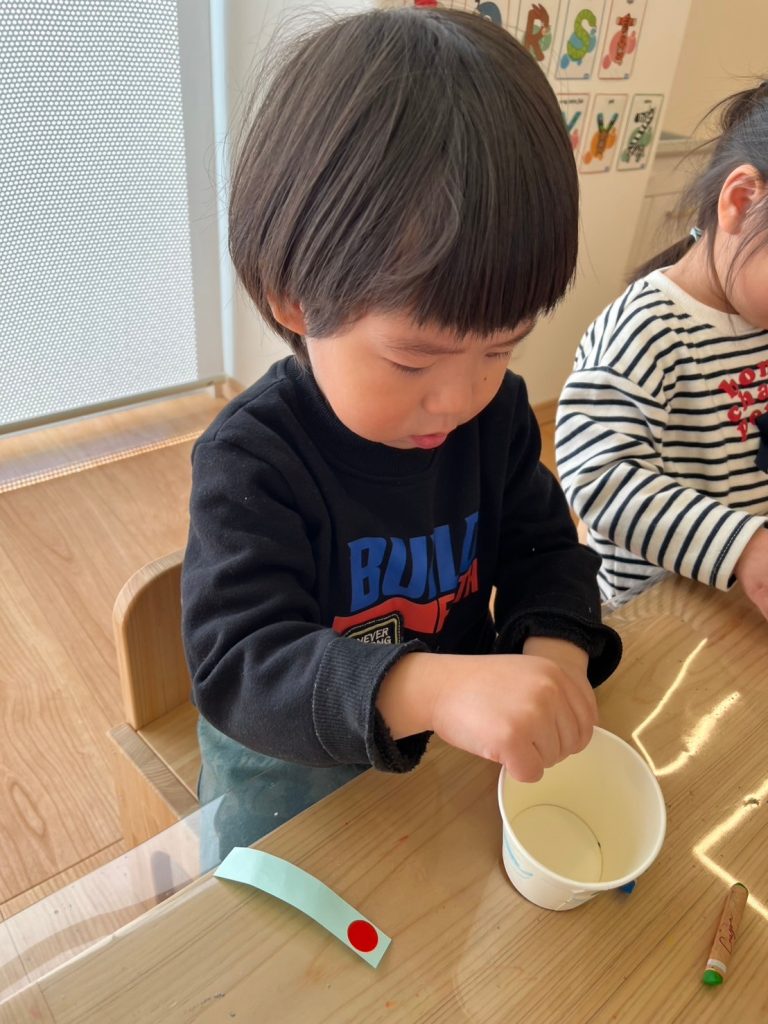

Toddler のおともだちが、けん玉制作に取り組んでいます(*‘ω‘ *)b!

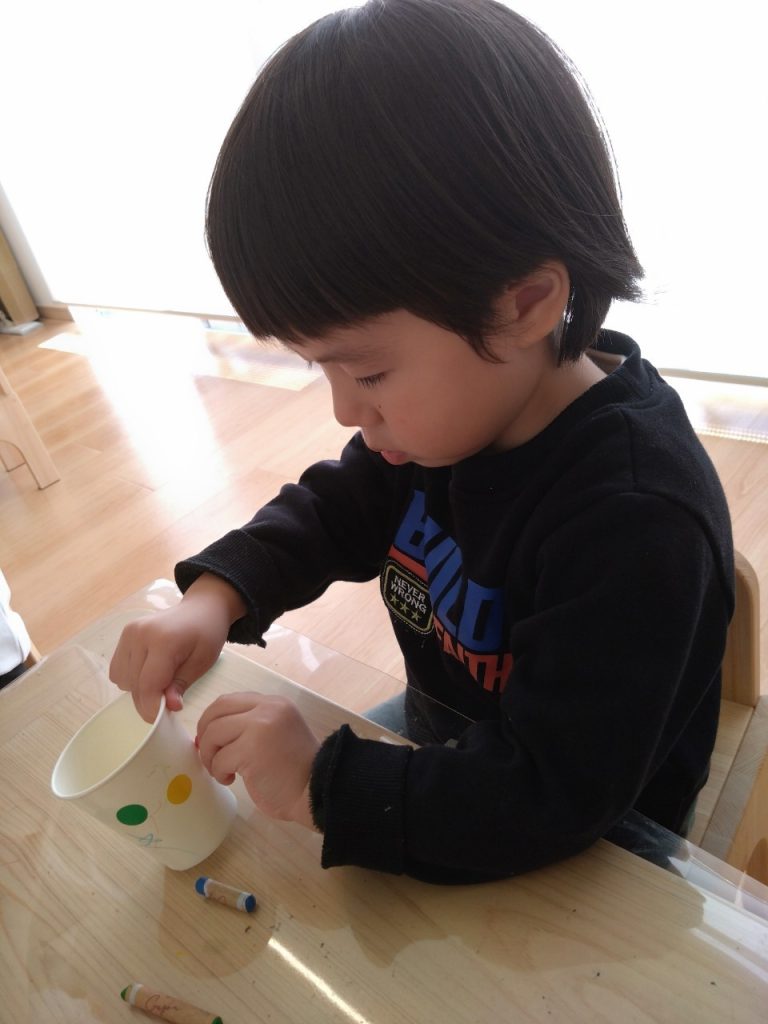

紙コップにクレヨンで絵を描き、ドットシールを貼ってデコレーション。新聞紙を丸めて作った球を、ひもで紙コップにくくりつけます。

紙コップは立体なので、文字を書いたり絵を描いたりすることは、慣れが必要です。紐を通すのも、指先の器用さが求められます。思うように作業が進まない。できない。ですが、Toddler のみんなは先生たちにサポートしてもらいながら、最後までやり抜きます(`・ω・´)b!

どうですか❓だんだんけん玉になってきているでしょ❓見てください、この真剣な表情…( *´艸`)💗

この後、画像が取れなくて残念なのですが… 全員で作り終えたけん玉で遊びました。その姿はけん玉とは少し違う❓みんな力いっぱいブンブン紙コップを振り回すので、なかなか球が入りません。先生も挑戦しますが、やはり難しい。最後の最後に、おともだちの紙コップに球が入りました~ヾ(≧▽≦)ノ!

けん玉ができて大はしゃぎするおともだち。その様子を優しい眼差しで見つめる先生たち。とても温かくて柔らかな雰囲気が教室に広がります。

また一つできることが増えたね。明日もがんばろうね(*´▽`*)💕💕💕

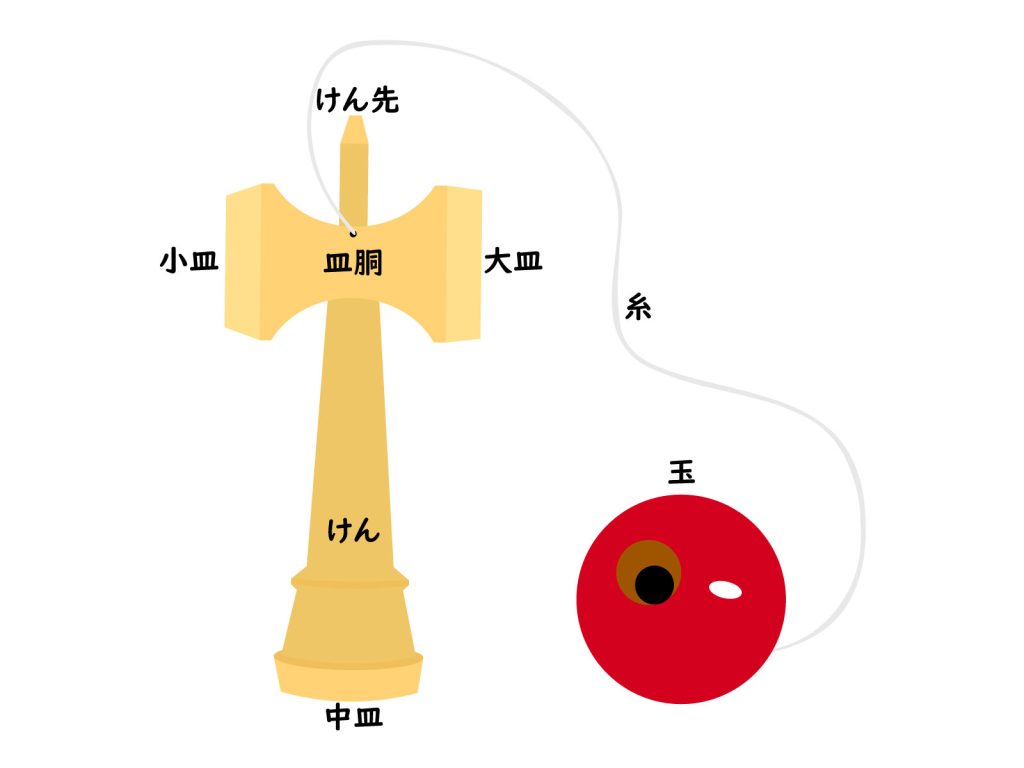

💡けん玉とは❓

けん玉は日本発祥と思う方が多いと思いますが、16世紀のフランスで生まれたという記録があります。「ビル・ボケ(Bilboquet)」と呼ばれ、ビルは玉、ボケは小さい木のことで、木で作られた小さな玉で遊ぶという玩具だったようです。当時のものは、今のけん玉とはちがい、両はしに大小の受け皿があって、糸でつながれた玉をかわるがわる受けることを、何回もくり返すというものだったようです。日本には江戸時代中期の1777年〜1778年ごろに「ビル・ボケ」が伝わったと言われています。

1876年(明治時代)、日本の行政機関の1つであった当時の文部省(現在は文部科学省)が出した児童教育解説書に、けん玉が紹介され、次第に子どもたちの間で行われるようになりました。1919年(大正時代)に今のけん玉の元になった「日月ボール」というものが発売されました。玉を太陽(日)に見立て、三日月のような形に浅く作った皿で受けることから、「日月」と名づけたとのことです。これが大ブームとなり、昭和初期にかけて、羽子板に玉をつけたものなど、いろいろなけん玉が現れました。

戦後、1945年〜1955年ごろにかけて、けん玉はメンコ、ビー玉、ベーゴマなどと共に、町の駄菓子屋(だがしや)さんで売られていました。1975年、童話作家の藤原一生(ふじわら・いっせい)さんが日本けん玉協会を立ち上げ、より多くの人たちが同じルールで遊べるようにという目的で、統一された規格の競技用けん玉と統一ルールができました。これによって、けん玉はスポーツ競技として日本に広がっていきました。小学生大会の文部科学大臣杯(もんぶかがくだいじんはい)のほか、学生や大人の大会も行われ、海外へ広める活動も盛んになっています。今では「KENDAMA」が世界共通語として使われ、アメリカやヨーロッパなどでも大会が開かれています。

スクール紹介ページはこちらをクリック

🌹Rainbow Rose International School🌹